Lisez cet article en version anglaise

Lisez cet article en version anglaise- Share this article

- Abonnez-vous à notre newsletter

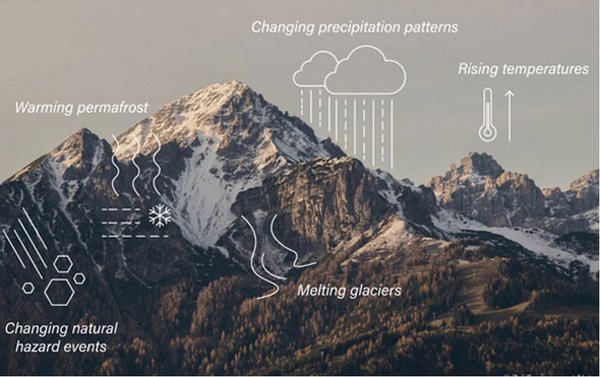

Renforcer la résilience des régions de montagne face au changement climatique

De par sa position au cœur des Alpes et l’excellence de sa recherche, la Suisse est bien placée pour accompagner d’autres régions de haute altitude dans leurs processus d’adaptation au changement climatique.

Quatre régions, un objectif

En 2019, la Direction du développement et de la coopération (DDC) a lancé le projet suprarégional « Adaptation@Altitude », qui mobilise une multitude de partenaires de recherche et de mise en œuvre locaux, régionaux et internationaux. Dans quatre régions de montagne – Afrique de l’Est, Andes, Caucase du Sud et Hindou Kouch himalayen –, ce projet soutient l’élaboration d’approches systémiques visant à accroître la résilience de la population et de l’environnement face aux effets négatifs du changement climatique. L’utilisation plus durable des ressources naturelles ainsi que la mise en œuvre de mesures préventives de protection contre les catastrophes doivent leur permettre de mieux absorber les changements climatiques.

Les expériences faites dans le cadre d’autres projets climatiques montrent que les stratégies d’adaptation régionales sont particulièrement efficaces, dans la mesure où au sein d’une même région, les habitants sont confrontés à des défis similaires et utilisent souvent en commun les ressources, comme l’eau ou les pâturages, par-delà les frontières nationales. Parallèlement, l’échange de connaissances entre les différentes régions de montagne permet à celles-ci de partager leurs difficultés et leurs modèles respectifs de réussite, d’apprendre les unes des autres et d’avoir plus de poids dans les processus internationaux en parlant d’une seule voix. Les connaissances des hautes écoles suisses, couplées à l’utilisation ciblée des technologies numériques – une priorité de la stratégie 2021-2024 de la CI –, contribuent de manière décisive à mesurer avec précision et à évaluer scientifiquement les changements climatiques. Pour tenir compte de ces différents points d’ancrage et niveaux d’action, le projet s’articule autour de quatre composantes complémentaires.

Composante 1 : des données solides comme condition préalable à une action éclairée

Le changement climatique se manifestant différemment selon les écosystèmes, il convient d’ajuster les stratégies d’adaptation aux contextes locaux. Il est donc important de combler les lacunes en matière de connaissances sur les changements climatiques au sein des régions de montagne grâce à des données fondées.

La Mountain Research Initiative, un réseau scientifique de chercheurs auquel participe également l’Université de Berne, s’y emploie. Cette initiative met les données de monitoring des stations de mesure des quatre régions du projet à la disposition des utilisateurs via un portail.

Composante 2 : consolidation des échanges entre science, pratique et politique

Il est essentiel que les besoins des populations des régions montagneuses puissent être pris en compte dans les processus de planification. Ce n’est que rarement le cas, dans la mesure où les représentants de ces populations n’ont que très difficilement accès aux sphères décisionnelles politiques du fait de leur éloignement géographique et de facteurs socio-économiques tels que la pauvreté.

Le projet a permis d’établir des canaux d’échange avec la politique aux niveaux régional et national. Grâce à cette démarche, des éléments déterminants pour les régions de montagne ont pu être intégrés à des programmes d’action nationaux.

Composante 3 : diffusion de stratégies d’adaptation validées scientifiquement

Les personnes qui travaillent dans l’agriculture par exemple, et qui subissent donc le changement climatique au quotidien, disposent généralement d’un vaste savoir pratique sur la manière de s’adapter à la météo et au climat.

Une base de données mondiale, le Solutions Portal, a été créée dans cet esprit en collaboration avec l’Université de Genève. Cette plateforme répertorie et évalue scientifiquement les stratégies d’adaptation qui ont le potentiel d’être transposées efficacement à d’autres contextes. Aujourd’hui, elle comprend déjà plus de 100 entrées. Dans certaines régions, comme les Andes depuis 2022, les premières approches basées sur des communautés de pratique ont vu le jour avec le soutien d’organisations internationales dont le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE).

Composante 4 : inscription des besoins des régions de montagne dans des forums climatiques mondiaux

Les grands jalons de la politique climatique se posent lors des négociations de l’ONU sur le climat. Celles-ci s’appuient notamment sur les analyses scientifiques du très influent Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC).

Jusqu’à présent, les besoins spécifiques des régions de montagne n’ont pas reçu l’attention qu’ils méritent pourtant dans le dialogue mondial du fait de leur importance pour l’approvisionnement mondial en eau potable ou la biodiversité.

Les données extrêmement solides collectées dans le cadre du projet ont contribué à éclairer et à éliminer ces «angles morts» au sein du discours sur le climat.

Priorités futures du projet

En 2023, une évaluation externe a confirmé la cohérence et la coordination des quatre composantes du projet «Adaptation@Altitude». Celui-ci donne en effet des impulsions efficaces et visibles au niveau international pour renforcer la capacité de résistance des régions de montagne au changement climatique. Autre facteur décisif de succès, le projet jouit d’un vaste soutien aux niveaux local, régional et international.

Compte tenu de sa pertinence toujours plus criante au vu de l’accélération du changement climatique, le projet sera poursuivi dans le cadre de la nouvelle stratégie CI 2025-2028. Sa deuxième phase (2024-2027) s’articulera autour des axes prioritaires suivants :

- consolidation des structures d’échange mises sur pied, par exemple dans le cadre des communautés de pratiques ;

- examen scientifique de l’efficacité des stratégies d’adaptation et analyse de la manière dont elles peuvent être mises en œuvre de façon encore plus systématique à longue échéance ;

- recherche de solutions de financement à long terme (selon le contexte via des mécanismes régionaux, des organisations internationales ou le Fonds pour le climat), afin de doter le projet d’une assise financière solide même après la fin du soutien de la DDC

(DDC/wi)

Pour en savoir plus :

Vidéo «Adaptation at Altitude - Taking Action in the Mountains» (Zoï Environment Network, 2024)

Ajoutez un commentaire

Soyez le premier à faire un commentaire